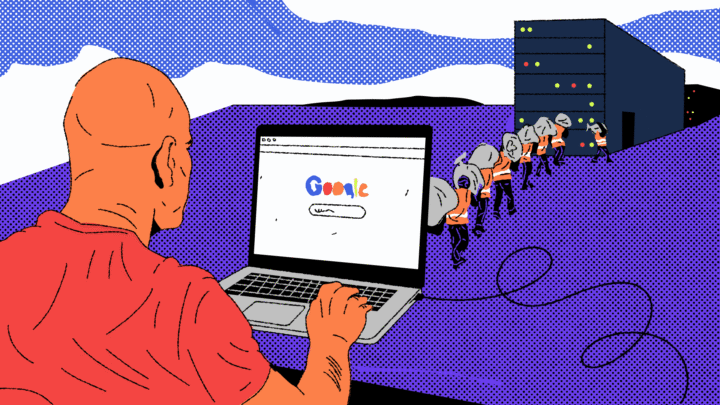

Большинство сервисов, которыми мы пользуемся каждый день в интернете, строятся по принципу «клиент — сервер». Мы открываем сайт, пишем в чате, запускаем онлайн-игру — а где-то на сервере происходит своя работа. Клиент кидает запрос, сервер обрабатывает и шлёт ответ. Такая модель — основа почти всего: веб-сайтов, приложений, банковских сервисов, даже рейдов в MMORPG.

Сегодня разберём, как работает клиент-серверная архитектура, в чём её плюсы и минусы и зачем вообще всё это нужно.

Что такое клиент-серверная архитектура?

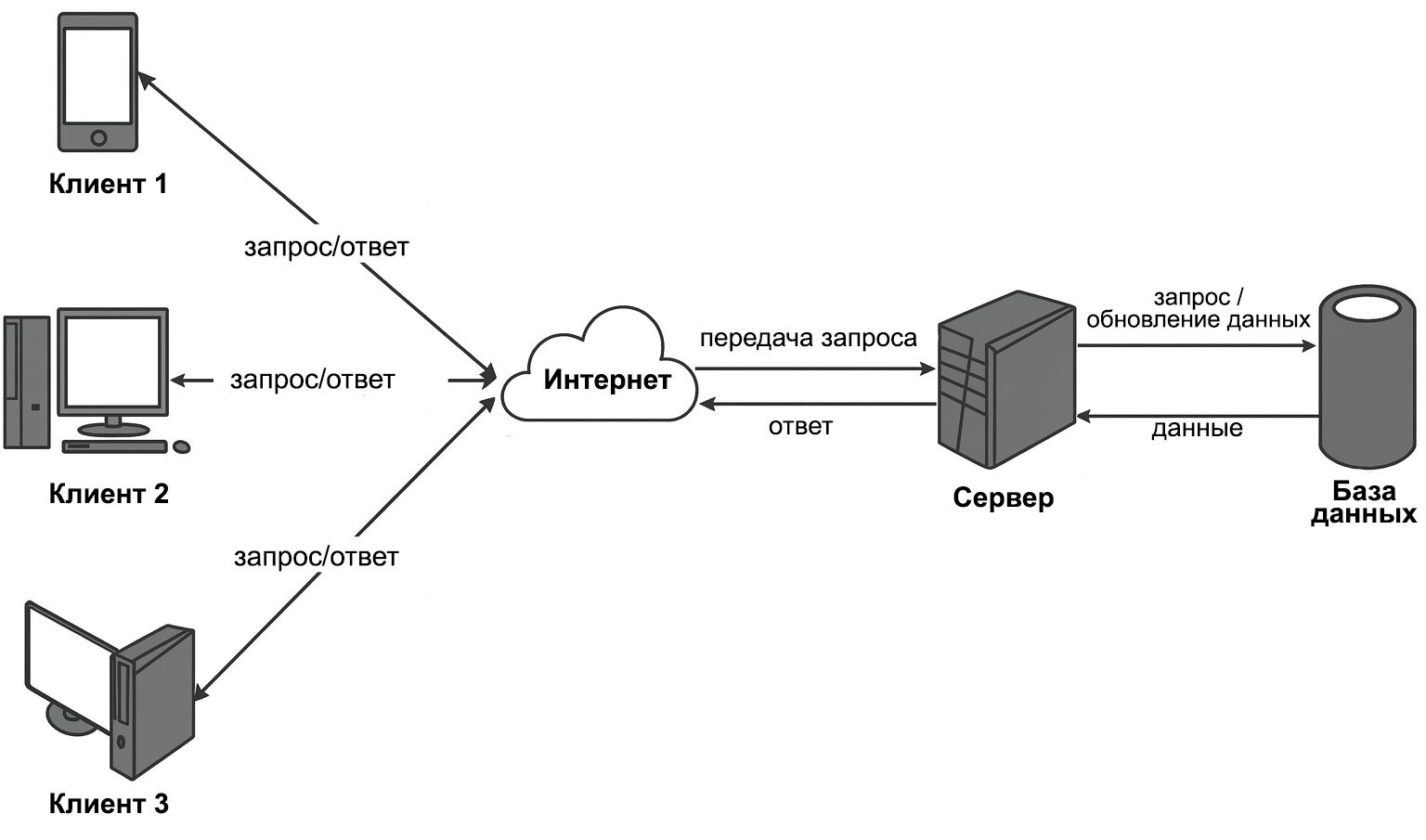

Общий принцип клиент-серверной архитектуры простой: клиент запрашивает данные → сервер обрабатывает запрос → сервер обращается к базе данных (если нужно) → возвращает результат клиенту.

Разберём всё подробнее.

Определение и основные понятия

Клиент-серверная архитектура — это модель взаимодействия, в которой есть три ключевых участника:

- Клиент — программа, с которой пользователь работает напрямую (чаще всего это браузер или мобильное приложение).

- Сервер — мощный компьютер, принимающий запросы, обрабатывающий их и отправляющий ответы.

- База данных (БД) — хранилище, где лежит вся информация, с которой работает сервер: пользователи, товары, заказы, сообщения и т. д.

База может жить внутри сервера — и тогда это называют двухуровневой архитектурой. А может быть вынесена отдельно, на другой машине или даже в облако, — тогда получается трёхуровневая архитектура.

Во втором случае система работает стабильнее и безопаснее: сервер занимается логикой, а база — хранением. Каждый делает своё дело, как и положено в хорошей команде.

Например, вы заходите в интернет-магазин. Клиент (браузер) запрашивает список товаров. Сервер принимает запрос, достаёт нужные данные из базы и отправляет их обратно, чтобы вы увидели каталог.

Эта схема масштабируется, она понятна и универсальна — по ней работают и простые сайты-визитки, и огромные платформы вроде маркетплейсов или банковских систем.

Клиент и сервер — кто они?

Клиент — это ваше устройство и программа на нём. Браузер, мобильное приложение, десктопная программа — всё это клиенты. Они инициируют диалог: «дай страницу», «сохрани фото», «переведи деньги». Клиент — это интерфейс, переводчик и посредник между пользователем и машинной логикой. Он делает взаимодействие простым, понятным и безопасным.

Сервер — это мощный компьютер (или целый парк машин), который принимает запросы, обрабатывает их и отправляет результат. По сути, он держит на себе всю «кухню»: базы данных, бизнес-логику, проверки, безопасность.

Без сервера всё было бы куда сложнее. Чтобы, например, заказать что-то онлайн, пришлось бы скачивать целый сайт к себе на компьютер, редактировать файлы с заказом и вручную отправлять их в магазин. С сервером всё централизовано: тысячи клиентов одновременно могут обращаться к одному приложению и получать нужные данные.

Без сервера клиент — это пустой экран. Без клиента сервер — это склад, куда никто не заходит.

Как работает клиент-серверное взаимодействие?

Клиент и сервер общаются по строго отлаженной схеме: один всегда инициирует запрос, другой отвечает. Это не просто «кто-то что-то отправил» — весь процесс идёт по правилам и через протоколы, которые гарантируют, что данные дойдут в правильном виде и в нужное время.

Схема обмена данными между клиентом и сервером

В общем виде схема выглядит так:

- Клиент формирует запрос. Например, браузер шлёт серверу: «Отдай страницу /catalog».

- Запрос уходит по сети. Тут вступают в дело интернет-протоколы — они упаковывают данные и отправляют их по маршрутам.

- Сервер принимает и обрабатывает запрос. Если нужны данные, он обращается к базе данных: достаёт список товаров, проверяет логины, сохраняет сообщения и т. д.

- Сервер формирует ответ. Собирает HTML, JSON или другой формат данных и отправляет его клиенту.

- Клиент получает результат. Браузер или приложение отображает данные пользователю — страницу, сообщение, обновлённый баланс.

Всё это происходит за доли секунды. Для пользователя — просто клик или свайп, но под капотом разворачивается действие с кучей промежуточных шагов: маршрутизация, кеширование, запросы к базе, сжатие трафика и обратно.

Например, вы пишете сообщение в мессенджере. Клиент отправляет «Привет», сервер принимает, сохраняет и решает, кому доставить — а другой клиент (у собеседника) получает и показывает текст.

Протоколы передачи данных (HTTP, TCP/IP, WebSocket)

Чтобы этот обмен был возможен, нужны протоколы:

- TCP/IP — фундамент интернета. TCP отвечает за то, чтобы данные дошли полностью (никаких «потерянных пакетов»), IP — за то, куда именно их доставить (как адрес на конверте).

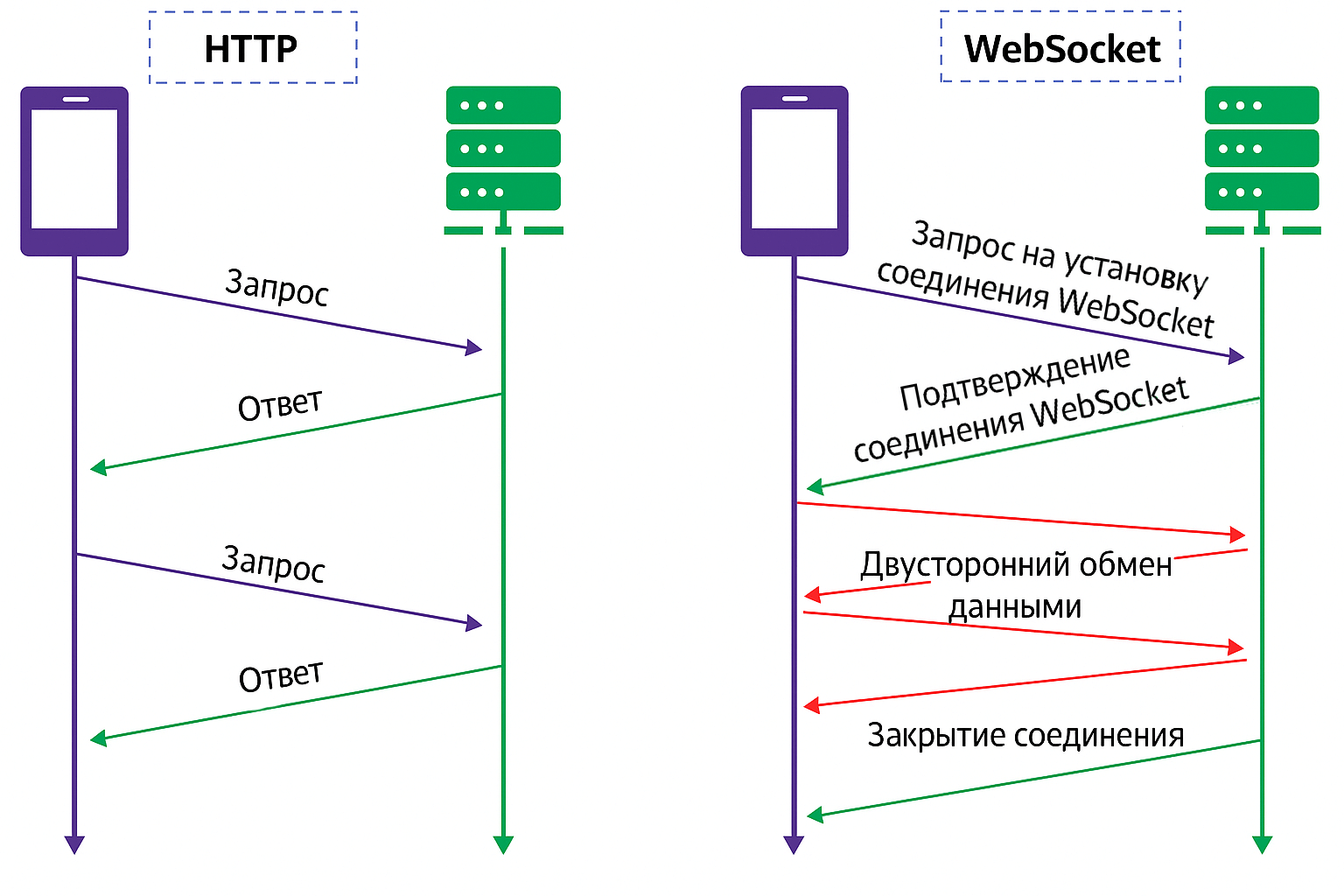

- HTTP/HTTPS — поверх TCP. Это протокол для веба: запрос — ответ. Вы запрашиваете страницу, сервер отдаёт HTML, JSON или картинку. HTTPS делает то же самое, только в зашифрованном виде.

- WebSocket — нужен там, где диалог должен быть постоянным и двусторонним. Например, в онлайн-играх или чатах. В отличие от HTTP, который работает по принципу «спросил — получил», WebSocket держит соединение открытым: сервер может прислать данные первым, без нового запроса.

Виды клиент-серверных приложений

Клиент-серверная архитектура универсальна — на ней построено почти всё, что вы открываете на экране. Разница лишь в том, где живёт клиент, что он делает и как общается с сервером.

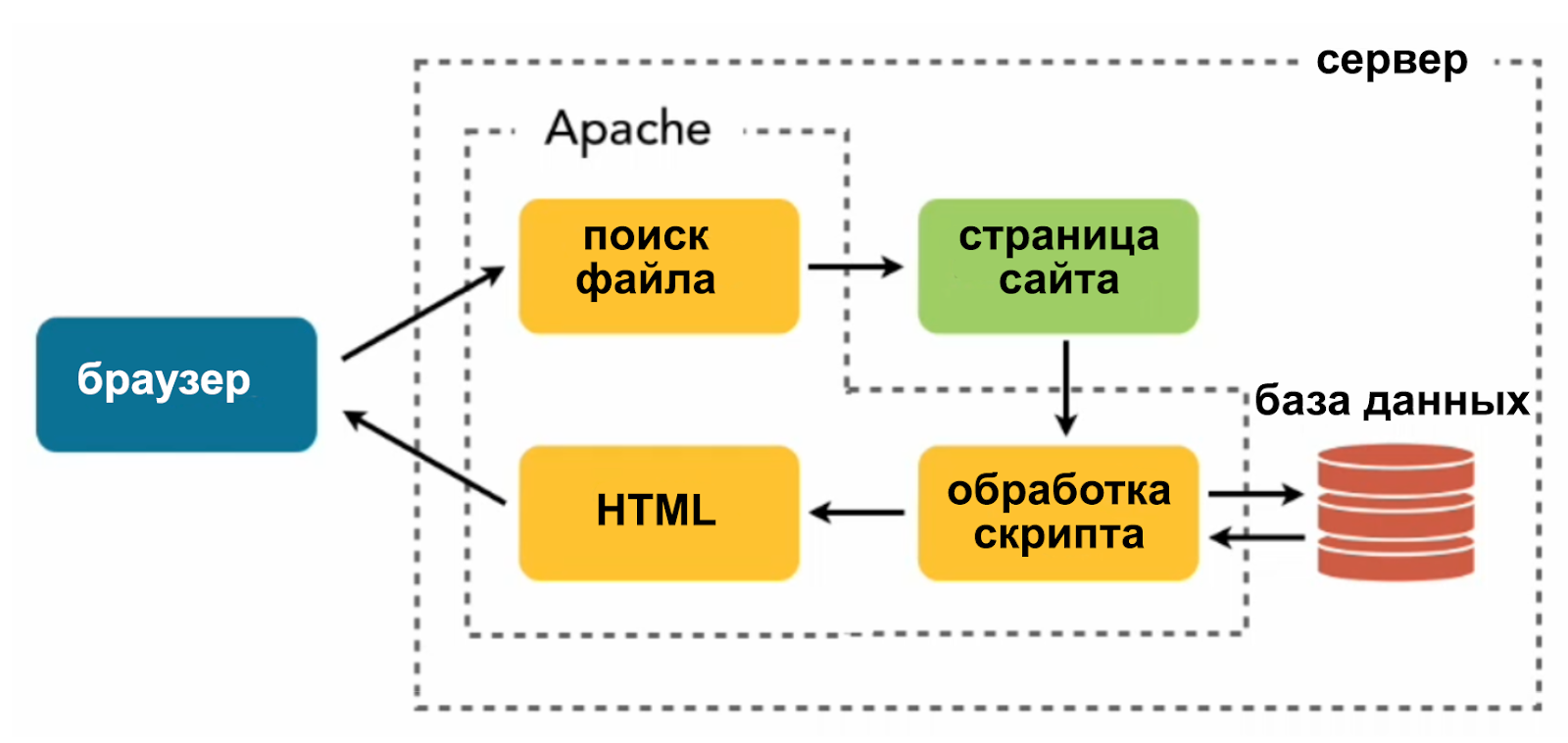

Веб-приложения (браузерные)

Самый знакомый пример — сайты и веб-приложения:

- Вы открываете браузер.

- Он отправляет запрос серверу.

- Получает HTML, CSS, JS.

- Показывает готовую страницу.

По сути, браузер — это «тонкий» клиент. Так называют программы, которые почти ничего не делают сами: не хранят данные, не считают сложные штуки, а просто отображают результат, полученный от сервера.

А вот вся логика и обработка данных происходит на сервере, который:

- принимает запросы;

- обращается к базе данных (чтобы, например, достать список товаров или сохранить сообщение);

- формирует ответ в виде HTML или JSON

- и отправляет его обратно клиенту.

База данных может быть частью сервера или находиться отдельно — в облаке или в другом дата-центре. Но для клиента это не имеет значения: браузеру важно только получить готовый ответ.

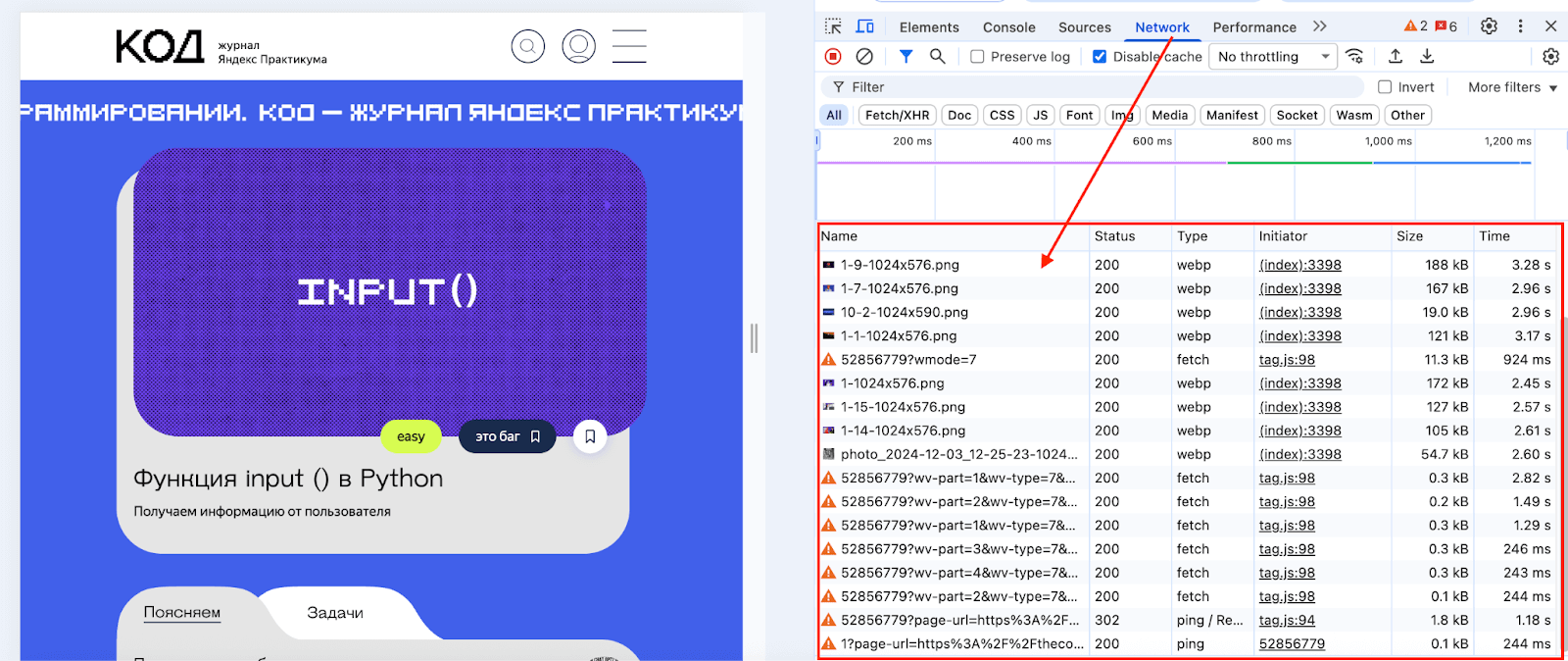

Современные веб-приложения не просто загружают страницы, а постоянно общаются с сервером: отправляют изменения, подгружают данные, синхронизируют пользователей в реальном времени. И все запросы, которые клиент делает к серверу, можно посмотреть в DevTools, во вкладке Network (Сеть):

Мобильные и десктопные приложения

Тут всё то же самое, только в роли клиента — приложение, установленное на устройстве.

Например, банковское приложение: вы открываете баланс, а сервер в ответ отдаёт актуальные цифры, проверяет операции и токен авторизации.

Аналогично и с мессенджерами, почтой, стримингом. Клиент делает интерфейс и минимальные вычисления, всё остальное на сервере: базы, логика, безопасность, пуш-уведомления.

Облачные сервисы и API

Здесь клиентом часто становится не человек, а другое приложение. Например, мобильное приложение обращается к облачному серверу через API, получает данные и обрабатывает их локально.

Яндекс Диск, VK Cloud, Сбер ID, «Госуслуги» или платёжные шлюзы вроде «ЮKassa» — всё это примеры облачных решений. Вы взаимодействуете с ними через интерфейс, а под капотом идут тысячи запросов к серверам, которые где-то в дата-центрах держат файлы, музыку, модели и вычисления.

Облако — это, по сути, большой сервер, который доступен всем, но каждый видит только своё.

Плюсы и минусы клиент-серверной модели

Клиент-серверная архитектура пережила десятки технологий и до сих пор остаётся основой большинства цифровых систем. Она логична, масштабируема и предсказуема — но, как и всё в ИТ, не лишена компромиссов.

Преимущества перед peer-to-peer (P2P) и монолитными системами

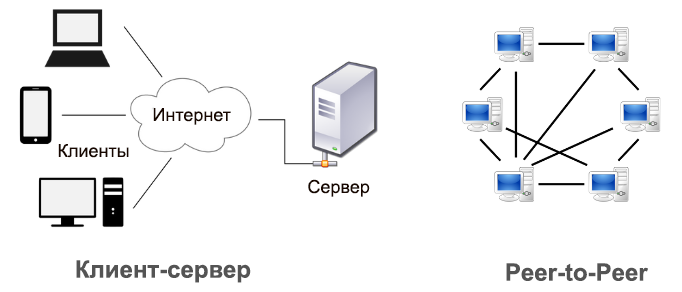

Клиент-серверная модель появилась как ответ на ограничения старых подходов. Она взяла лучшее от централизованных систем и избавилась от проблем децентрализованных P2P-сетей, где каждый сам себе сервер.

- Централизованное управление. Сервер — единая точка контроля. Это упрощает администрирование, снижает расходы на поддержку инфраструктуры и гарантирует целостность данных. Обновления и исправления применяются в одном месте — и сразу видны всем клиентам.

- Модульность и отказоустойчивость. Современные клиент-серверные системы делятся на уровни и модули. Если один сервер вылетает, резервные продолжают работу, пользователи даже не замечают сбоя. Система не рушится целиком, а просто «переключает поток».

- Гибкость в технологиях. Клиенты и серверы могут жить на разных операционных системах. Приложение на Windows спокойно общается с сервером на Linux — им всё равно, главное, чтобы протоколы совпадали.

- Совместная работа и доступ. Сервер хранит общие данные, а клиенты работают с ними одновременно. При этом можно задавать права: кто читает, кто редактирует, кто только смотрит.

- Масштабирование. Когда система растёт, можно просто добавить новые серверы или увеличить мощности. А если пользователей становится больше — подключить дополнительные рабочие станции, не ломая архитектуру.

- Безопасность. Клиенты не обмениваются данными напрямую — всё идёт через сервер. Это снижает риски утечек и делает проще контроль доступа.

- Упрощённая поддержка. Обновления, бэкапы, логи — всё централизованно. Пользователям не нужно ничего вручную обновлять, достаточно, чтобы сервер держал актуальную версию.

А вот если бы банковские приложения работали по принципу P2P, переводы приходилось бы синхронизировать напрямую между клиентами. Представьте, что деньги «плавают» между устройствами, пока оба не в сети. Весело — но не бухгалтерам.

Недостатки и ограничения

Но идеальных схем не бывает. За удобство, контроль и безопасность клиент-серверная модель иногда расплачивается своей хрупкостью и зависимостью от инфраструктуры. Если сервер — сердце системы, то стоит ему «заболеть», и весь организм начинает кашлять.

- Зависимость от сервера. Если он упал — не работает ничего. Даже самый идеальный клиент бесполезен без ответа.

- Нагрузка на инфраструктуру. Чем больше пользователей, тем выше требования к серверам и сети.

- Задержки. Данные всегда проходят через сервер, что добавляет время отклика, особенно при слабом соединении.

- Цена вопроса. Содержать серверы, базы данных и DevOps-команду стоит денег. P2P-сети в этом смысле дешевле.

- Единая точка отказа. Сервер — это «центр вселенной». Если кто-то его взломает, страдают все клиенты.

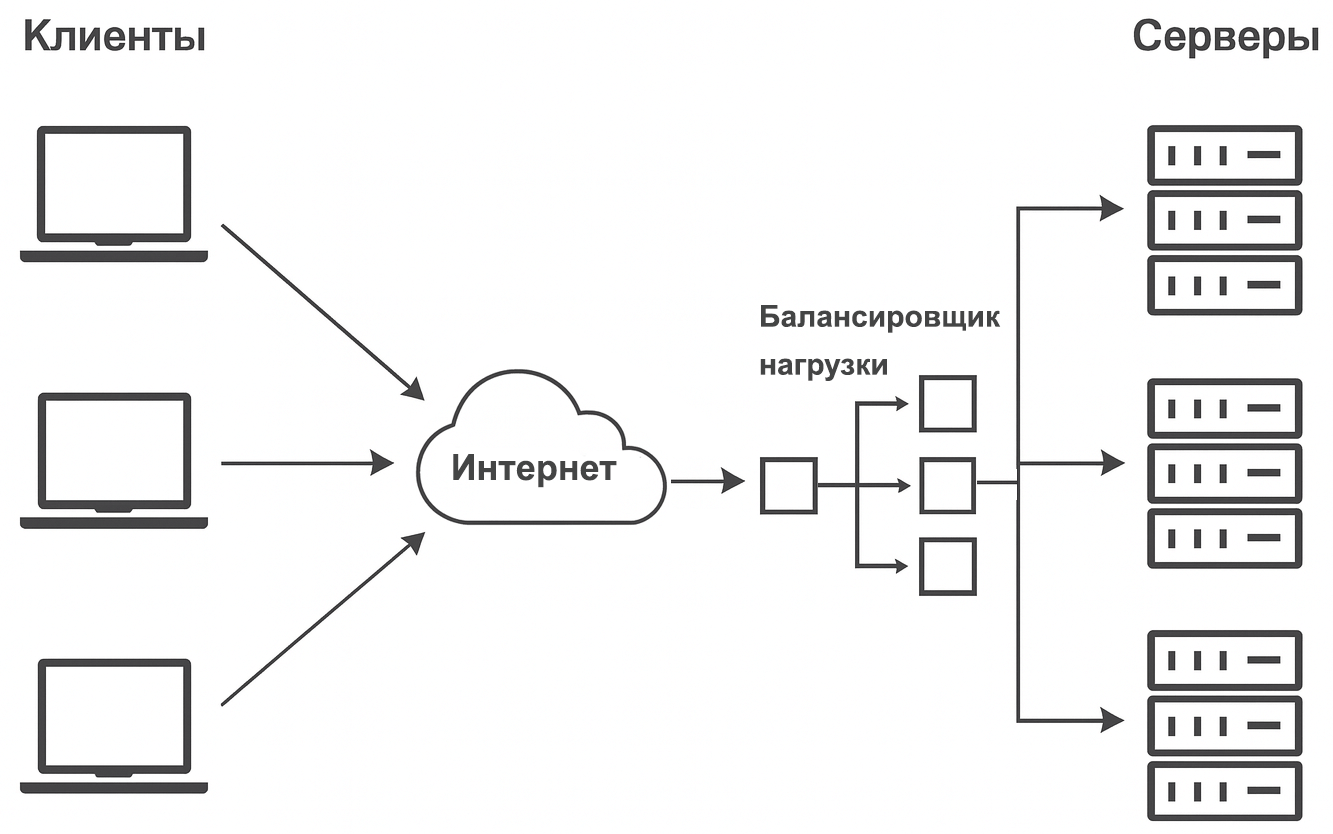

Чтобы уменьшить риски, используют балансировщики нагрузки — специальные сервисы, которые распределяют запросы между несколькими серверами. Если один сервер перегружен или вылетает, трафик автоматически уходит на другой.

Так система остаётся доступной, даже если часть инфраструктуры временно не работает. Это уже не одинокий сервер, а целый «рой» машин, которые подстраховывают друг друга.

Примеры клиент-серверных приложений

Веб-сайты

Веб-сайты — самый очевидный пример клиент-серверной архитектуры. Когда вы читаете новости, заказываете еду или листаете интернет-магазин, всё работает по одной схеме: браузер запрашивает данные, сервер подбирает нужное и отправляет обратно.

- Интернет-магазин тянет с сервера актуальные цены и остатки товаров.

- Новостной сайт загружает свежие статьи прямо из базы.

- Онлайн-сервисы вроде афиш или расписаний обновляют данные в реальном времени, чтобы вы видели изменения без перезагрузки.

Для пользователя это просто клик по ссылке или кнопке, а под капотом сервер общается с базой, проверяет запросы, формирует ответ и возвращает результат. Даже у самых сложных сайтов принцип один: клиент запрашивает — сервер отвечает.

Банковские системы и онлайн-платежи

Когда вы открываете банковское приложение, клиент показывает интерфейс и формирует запросы: проверить баланс, перевести деньги, оплатить счёт. Сервер отвечает: проверяет авторизацию, списывает средства, создаёт запись в базе.

Банковская система не может работать «вразнобой», как P2P, — иначе баланс у каждого был бы свой, а транзакции улетали бы в никуда.

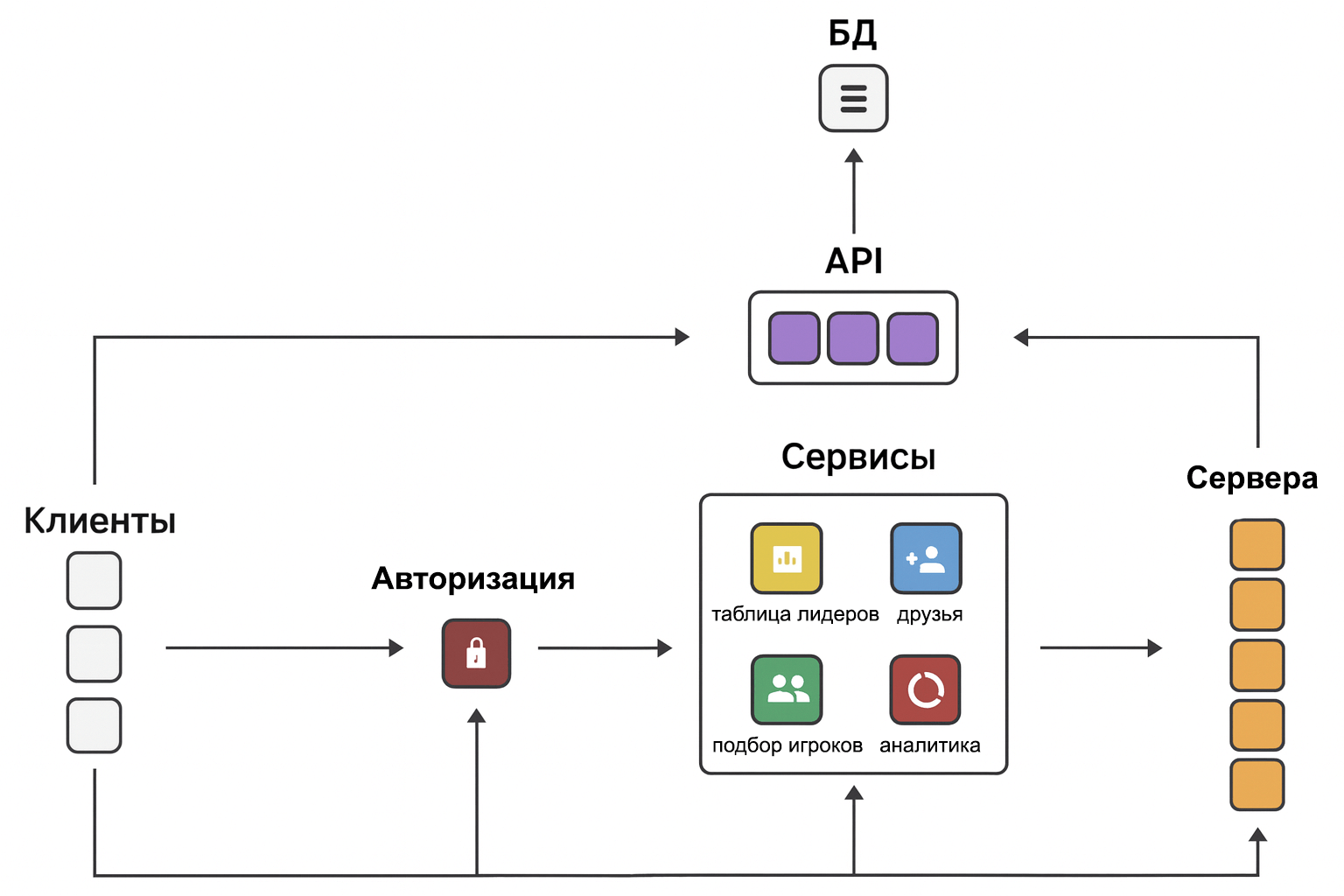

Игры с онлайн-многопользовательским режимом

Любой онлайн-шутер, MOBA или RPG держится на серверах. Игровой клиент (то, что установлено у вас на компьютере или консоли) отвечает за графику, управление и интерфейс. А всё важное — урон, координаты, победы, статистика — хранится и рассчитывается на сервере.

Это нужно, чтобы игровой процесс оставался честным: сервер фиксирует каждое действие, сверяет состояние игроков и не даёт никому накрутить себе бессмертие или дополнительные ресурсы.

Сервер в CS2 или Dota 2 следит за каждым действием игроков и транслирует всем участникам одно состояние мира. Именно поэтому вы видите ту же карту, что и остальные, даже если у кого-то пинг под 200.

Альтернативы клиент-серверной архитектуре

Клиент-серверная модель — это не единственный рабочий вариант. Иногда разработчикам нужно что-то быстрее, проще или гибче. Тогда используют альтернативы: P2P и Serverless.

Peer-to-Peer (P2P) — когда уместно?

В P2P-сетях нет главного сервера: каждый участник одновременно и клиент, и сервер. Компьютеры (или устройства) общаются напрямую, обмениваются файлами, сообщениями, даже вычислениями.

Плюсы очевидны: нет единой точки отказа и можно обойтись без дорогой серверной инфраструктуры. Но и минусов хватает: сложнее обеспечить безопасность, синхронизацию и стабильность соединений. Кроме того, сеть держится только на активных участниках — если компьютеры выключены, часть данных или соединений просто исчезает.

Поэтому P2P отлично подходит:

- для файлообменных систем (например, торрентов);

- мессенджеров с локальной синхронизацией;

- игровых режимов по локалке без центрального сервера.

Но как мы уже сказали, в сложных приложениях, где важна скорость и безопасность, P2P неэффективен.

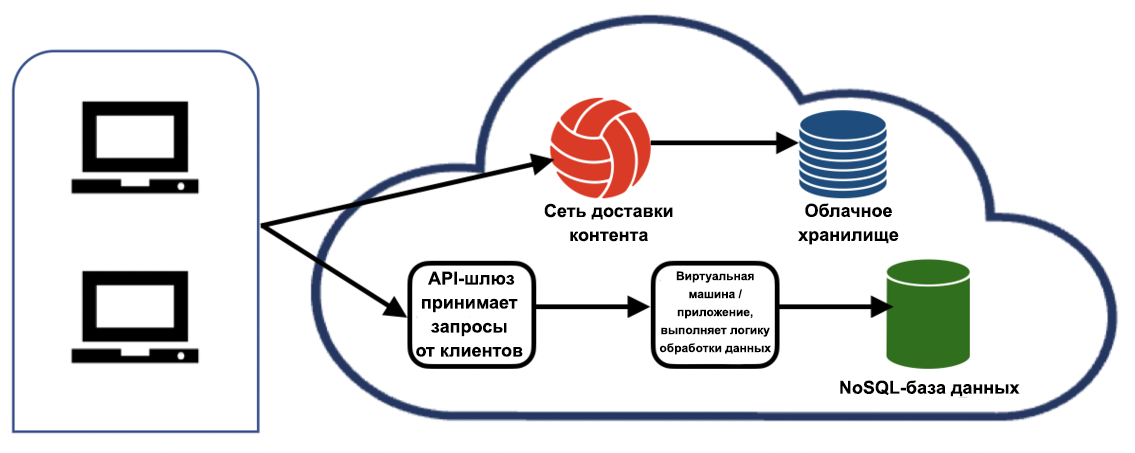

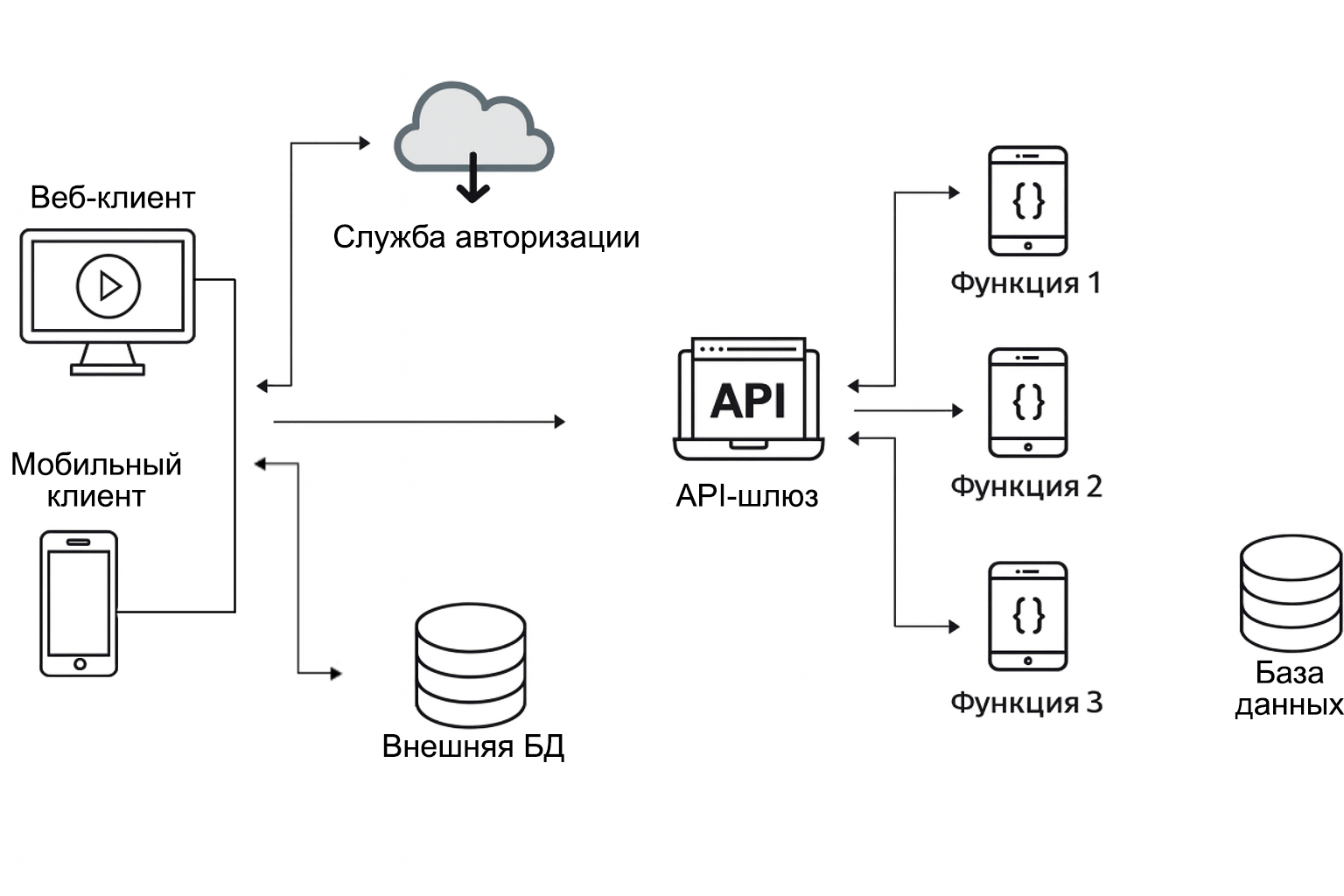

Serverless-технологии

Serverless переводится как «без серверов», но на самом деле это не так. Серверы есть — просто ими управляете не вы, а облачный провайдер. В serverless-архитектуре всё крутится вокруг API-шлюза. Он принимает запросы от приложения и сам решает, куда их направить — в авторизацию, базу данных или сторонний сервис. Разработчику остаётся только писать функции, а не администрировать серверы.

По сути, это следующий виток развития клиент-серверной архитектуры, где вы не держите сервер 24/7, платите только за реальное использование и получаете автоматическое масштабирование.

Serverless отлично подходит:

- для небольших веб-приложений;

- API и чат-ботов;

- обработки данных и триггерных задач.

Но у подхода есть и минусы: холодный старт (функции просыпаются не сразу), ограниченный контроль над инфраструктурой и зависимость от конкретного облака.

Бонус для читателей

Если вам интересно погрузиться в мир ИТ и при этом немного сэкономить, держите наш промокод на курсы Практикума. Он даст вам скидку при оплате, поможет с льготной ипотекой и даст безлимит на маркетплейсах. Ладно, окей, это просто скидка, без остального, но хорошая.