Мы пишем этот текст в понедельник, 28 июля 2025 года, и опираемся на то, что известно к этому моменту. Скорее всего, больше технических деталей будет известно позднее, поэтому пока разбираем то, что есть: первые сообщения о взломе «Аэрофлота», системы и ситуацию в аэропортах.

Что случилось

Хакерская группировка Silent Crow опубликовала пост, где рассказала о взломе ИТ-систем «Аэрофлота», вот цитата:

«На протяжении года мы находились внутри их корпоративной сети, методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры — Tier0. Нам удалось:

Получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелётов. Скомпрометировать все критические корпоративные системы, включая: CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, DLP и другие.

Мы получили доступ к 122 гипервизорам, 43 инсталляциям виртуализации ZVIRT, около сотни iLO-интерфейсов для управления серверами, 4 кластерам Proxmox».

Мы не будем говорить о методах взлома и его последствиях, а вместо этого разберём, что это за системы, что такое Tier0 и за что они отвечают.

Tier0

Перед тем как говорить про уровни Tier, нам понадобится ЦОД.

ЦОД (центр обработки данных) — это специализированное сооружение, предназначенное для размещения серверного и сетевого оборудования, обеспечивающее его бесперебойную работу, безопасность и эффективное охлаждение. Проще говоря, дата-центр со своими отдельными требованиями к безопасности, надёжности и доступности к данным.

Все ЦОД можно классифицировать по уровням надёжности — это и есть тот самый Tier. Стандарт Uptime Institute определяет 4 уровня надёжности ЦОД:

- Tier I — базовый уровень (99,671% uptime, возможны простои).

- Tier II — резервирование компонентов (99,741% uptime).

- Tier III — возможность обслуживания без остановки (99,982% uptime).

- Tier IV — полная отказоустойчивость (99,995% uptime).

Аптайм — это время, в течение которого ЦОД гарантированно функционирует в штатном режиме, можно получить нужные данные и работать с ними.

Но кроме этих четырёх уровней, неофициально ещё выделяют Tier 0. Иногда этим термином обозначают сверхнадёжные ЦОД, превосходящие Tier IV, а иногда — физическое оборудование, стоящее в ЦОД: коммутаторы, маршрутизаторы, системы аутетнификации и другие.

Какой именно Tier 0 имелся в виду, мы не знаем, но можно предположить, что речь о физическом оборудовании, когда хакеры получили доступ к администраторским панелям этих систем.

CREW

В ИТ у CREW есть несколько значений:

- CREW как система управления командой (Crew Management) — с её помощью распределяются задачи, ведётся учёт рабочего времени и настройка уровней доступа для пользователей.

- CREW в кибербезопасности (Cyber Response & Early Warning) — система мониторинга угроз и реагирования на инциденты.

- Collaborative Remote Engineering Workstation — инструмент для удалённой инженерной работы, в том числе и в авиации.

Неясно, про какую именно систему идёт речь, но из контекста можно предположить, что была скомпрометирована вторая — та, что отвечает за кибербезопасность. Хотя и остальные тоже подходят по смыслу.

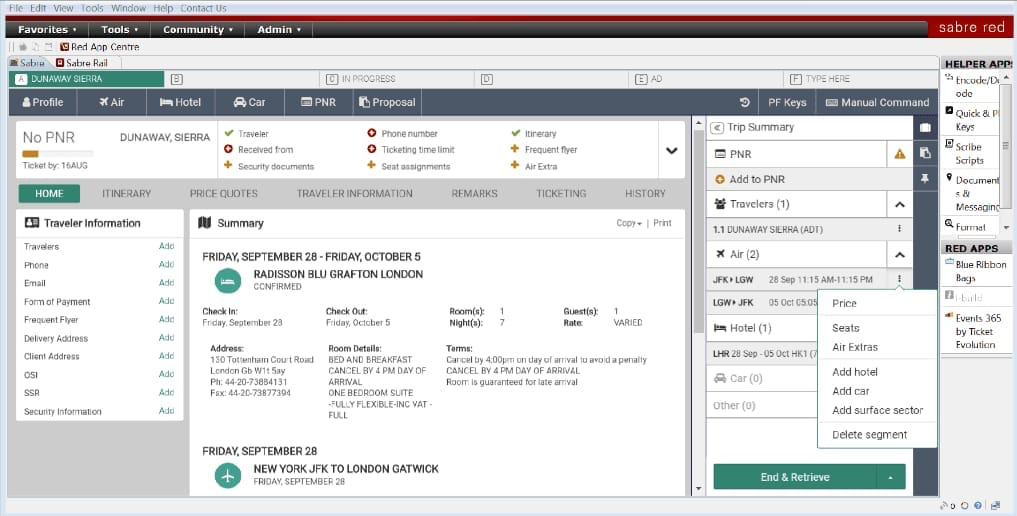

Sabre

Sabre — это глобальная платформа, которая используется для автоматизации процессов бронирования, управления распределением и обработки транзакций. Если сильно упростить, то именно с её помощью мы можем бронировать билеты на сайтах авиакомпаний.

Её сделали American Airlines и IBM в 1960-х годах, и она стала одной из первых компьютерных систем бронирования авиабилетов. Ключевая задача Sabre — обеспечить мгновенный доступ к актуальным данным о рейсах, тарифах и доступности мест.

Помимо бронирования, система включает модули для управления доходами, планирования расписаний, анализа пассажиропотока и даже интеграции с CRM-системами. Ещё есть такой продукт Sabre — Fleet Manager, он помогает авиакомпаниям согласовывать вместимость воздушного флота при изменении количества пассажиров, учитывая текущие ограничения по эксплуатации.

SharePoint

SharePoint — это ИТ-платформа от Microsoft, которая помогает компаниям наводить порядок в документах, проектах и рабочих процессах. Это что-то вроде цифровой базы для команды, где можно не просто скидывать файлы, но и настраивать под себя хранение, доступ и автоматизацию рутинных задач.

Там даже можно создать внутренний сайт для отдела, где будут документы, общие календари, задачи и даже простые приложения. Если у вас есть команда разработчиков, то в SharePoint можно сделать страницу с API-документацией, форумом для обсуждений и формой для сбора багрепортов, и всё это будет в одном месте.

Он тесно работает с другими инструментами Microsoft — тем же Teams или Power Automate. Если нужно, чтобы при загрузке файла в определённую папку автоматически приходило уведомление в чат или запускался скрипт, SharePoint такое позволяет.

Для разработчиков он интересен тем, что его можно кастомизировать: писать свои веб-части на React, подключать azure-функции или использовать REST API для интеграции с другими сервисами. Правда, иногда это выглядит как костыли — официально Microsoft продвигает современный SharePoint Framework (SPFx), но многие до сих пор ковыряются в классических решениях.

Если коротко, это мощный, но местами громоздкий инструмент. Его любят корпорации за безопасность и интеграцию с Office, но ненавидят за сложность администрирования.

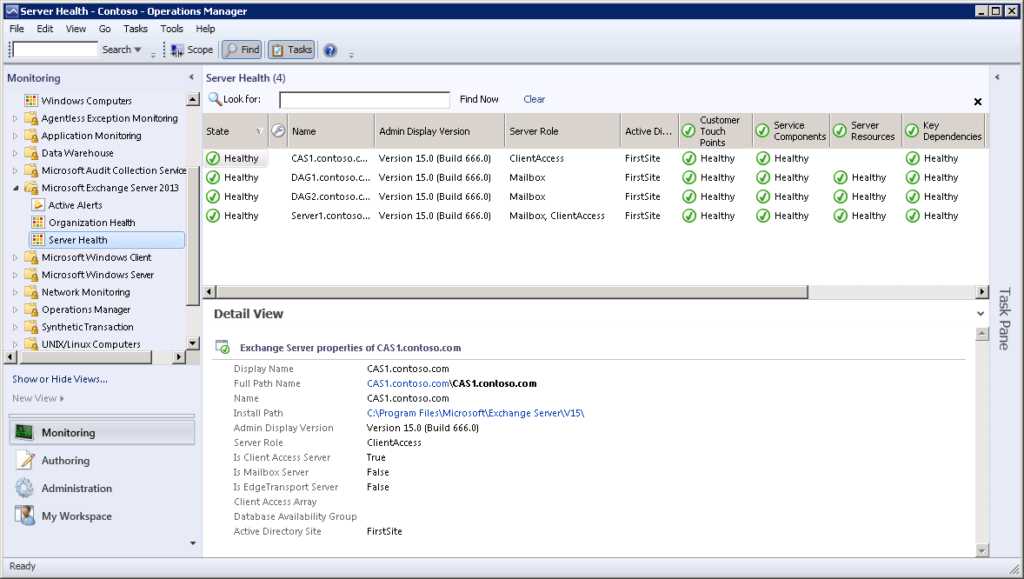

Microsoft Exchange

Microsoft Exchange — это серверная платформа для работы с почтой, календарями и задачами, которая обычно используется в компаниях. Это то самое, что стоит за корпоративной почтой в Outlook. Если вы работаете в офисе в крупной компании и получаете письмо от коллеги, велика вероятность, что оно прошло через Exchange.

В отличие от обычной почты вроде Gmail или Яндекс Почты, Exchange даёт администраторам больше контроля. Ещё там можно писать скрипты для автоматической обработки почты или интеграции с другими системами. Например, автоматически создавать задачи в Jira при получении письма с определённой темой. Правда, работать с ним бывает непросто — документация местами запутанная, а некоторые функции требуют прав администратора.

КАСУД

КАСУД — это корпоративная автоматизированная система управления документооборотом. Если перевести на русский, то это такая платформа, которая помогает большим организациям (например, госучреждениям или крупным компаниям) работать с документами более организованно и по заданным правилам.

Представьте, что у вас есть много приказов, договоров, писем и отчётов, которые должны пройти согласование у десятка людей. Вместо того чтобы ходить лично с бумагами или пересылать файлы по почте, вы загружаете документ в КАСУД — и система сама ведёт его по всем инстанциям, напоминает о сроках, фиксирует подписи и хранит историю изменений.

Такие системы обычно позволяют настраивать маршруты документов (например, «договор сначала к юристу, потом к бухгалтеру») и интегрироваться с другими сервисами (1С или электронной подписью). Правда, часто приходится иметь дело с устаревшими технологиями — многие КАСУД до сих пор работают на старых версиях Java или .NET.

Если хакеры добрались до КАСУД, то, скорее всего, они получили и доступ ко всем документам, которые там хранятся — в том числе и к чувствительным для внешних публикаций.

Sirax

Sirax — профессиональный софт для авиакомпаний, разработанный Lufthansa Systems, который помогает учитывать и анализировать доходы от продажи билетов. Представьте: у авиаперевозчиков сотни тарифов, акций, код-шерингов (совместных рейсов с другими авиакомпаниями), налогов и сборов. Вручную отслеживать, сколько денег должно прийти с каждого рейса, почти невозможно. Sirax автоматизирует эти расчёты.

Как работает

Система берёт данные из других систем авиакомпании (например, из PSS — Passenger Service System, который управляет бронированиями) и:

- считает, сколько денег должно поступить от пассажиров с учётом всех скидок, надбавок и налогов;

- контролирует выплаты партнёрам по код-шерингу (когда билет продаёт одна авиакомпания, а летит другая);

- выявляет расхождения — например, если деньги за билет не пришли или пришли не в полном объёме;

- формирует отчёты для финансовых служб.

Почему эта система очень важна

Авиационные тарифы — одни из самых запутанных в мире. Цена билета зависит от десятков факторов: сезона, направления, класса, акций, бонусных программ, сборов аэропортов и т. д. Sirax умеет разматывать этот клубок и показывать, сколько на самом деле заработала авиакомпания.

Техническая часть

Система, скорее всего, написана на Java или C++, работает с базами данных (Oracle, SQL Server) и имеет API для интеграции. Но точных данных нет — Lufthansa Systems не раскрывает детали.

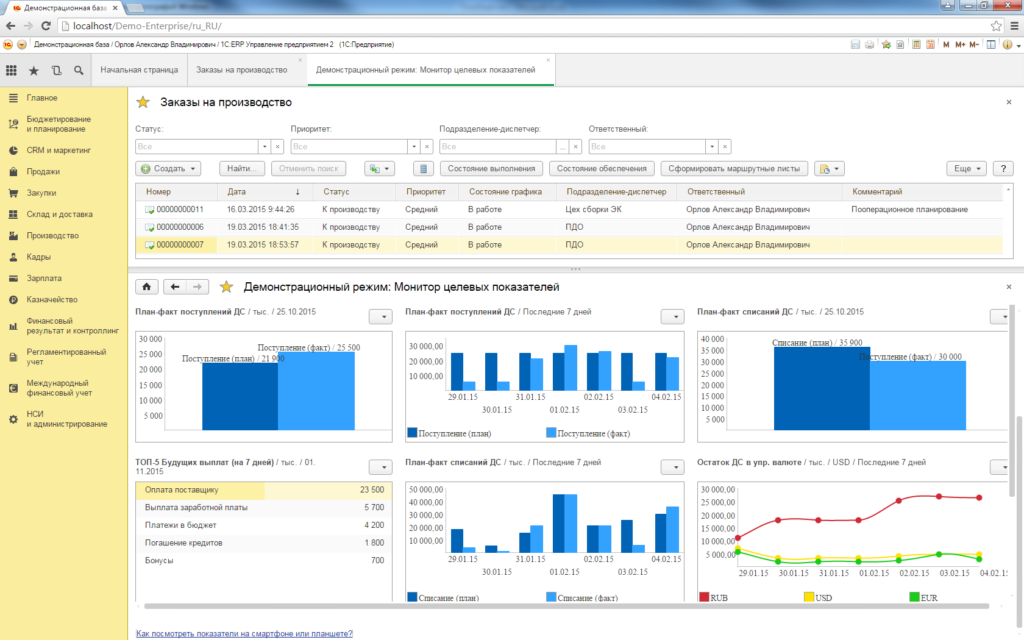

CRM и ERP

CRM (Customer Relationship Management) — это системы для работы с клиентами. Они помогают компаниям хранить историю взаимодействий, управлять продажами и улучшать обслуживание. Например, когда вы звоните в компанию, а система сразу подсказывает, что вы уже обращались в поддержку на прошлой неделе — это CRM в действии. Там хранится история общения с клиентами, статусы сделок, документы по ним и другие данные, которые упрощают ведение бизнеса.

ERP (Enterprise Resource Planning) — это уже более сложные системы для управления ресурсами компании. Они охватывают финансы, логистику, производство, кадры и другие внутренние процессы. Если CRM работает с внешними клиентами, то ERP — с внутренней кухней бизнеса. Например, когда отдел закупок видит остатки на складе, бухгалтерия формирует отчёты, а производство планирует загрузку цехов — всё это может быть в одной ERP. Самые известные — SAP, 1С или Microsoft Dynamics.

Главное различие между ними в фокусе: CRM заточена под продажи и маркетинг, а ERP — под учёт и управление компанией. Хотя современные системы часто пересекаются. Например, в ERP могут быть CRM-модули, а в CRM — базовые инструменты аналитики.

Какие именно CRM- и ERP-системы подверглись атаке, не уточняется, решений на рынке много. Но в любом случае речь идёт о доступе ко всем бизнес-процессам, внешним и внутренним.

1С

Фирма «1С» — это старинное российское предприятие, которое делало, делает и будет делать софт для бизнеса. Бухгалтерия, отчётность, финансовый и управленческий учёт, склады, документооборот — исторически «1С» специализировалась на этом и делала профильные продукты.

Один из самых популярных продуктов компании — «1С: Предприятие». Это комплексный бухгалтерский софт, который помогает автоматизировать работу компании с разных сторон: бухгалтерия, товары, клиенты и многое другое. Почти во всех российских компаниях, где работает более десяти человек, в какой-то момент работало «1С: Предприятие» — или работает до сих пор.

Нюанс автоматизации бизнеса вот в чём: не существует единого лекала, по которому можно автоматизировать всё. У каждой компании свои процессы, свои требования к автоматизации, своя структура. Поэтому к любой сборке «1С: Предприятия» нужно было дописывать какие-то надстройки. И вот тут появляются разработчики 1С.

Сейчас 1С — основная платформа автоматизации предприятий в России. Это значит, что эта платформа обслуживает самые разные направления бизнеса, где можно что-то автоматизировать. Обычно там хранится всё, что связано с бухгалтерией, финансовыми документами, складами, кадрами, отчётностью и всем остальным, без чего бизнес не может работать.

DLP

DLP (Data Loss Prevention) — это системы для предотвращения утечек данных. Они следят, чтобы конфиденциальная информация не уходила за пределы компании. Например, когда сотрудник пытается отправить клиентскую базу на личную почту или скопировать файлы на флешку, DLP может заблокировать это действие и сообщить администратору. И да, по сообщениям хакеров, они это тоже взломали ¯\_(ツ)_/¯

Такие системы используются в компаниях, где работают с персональными данными или коммерческой тайной. DLP анализирует всё: переписку в почте и мессенджерах, файлы на компьютерах, даже распечатку документов. Система использует разные методы — от поиска ключевых слов (например, «секретно» или номеров паспортов) до машинного обучения, которое выявляет подозрительные шаблоны поведения.

Для разработчиков DLP интересна тем, что сочетает несколько областей: анализ сетевого трафика, работу с шифрованием, обработку естественного языка. Часто приходится иметь дело с низкоуровневыми технологиями — например, перехватом системных вызовов или интеграцией с почтовыми серверами. При этом важно балансировать между защитой данных и приватностью сотрудников, чтобы система не превратилась в тотальную слежку.

Из минусов — DLP сложно настроить точно. Если правила слишком строгие, система будет срабатывать на каждое сообщение (например, на письмо с номером телефона). Если слишком мягкие — пропустит реальную утечку. Поэтому такие системы часто требуют постоянной доработки под нужды конкретной компании.

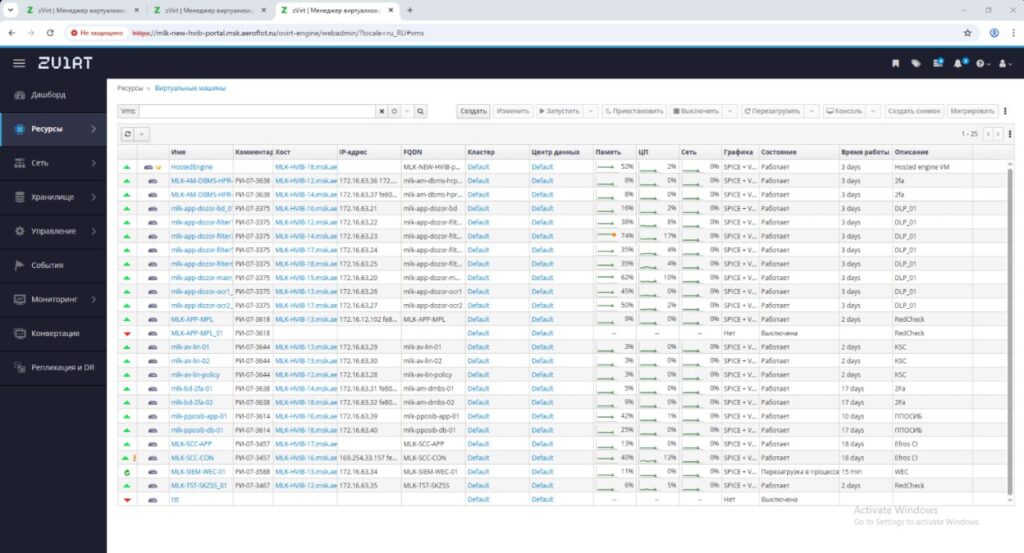

zVirt

Это российская платформа для виртуализации от OrionSoft, позиционируемая как аналог VMware. Её ключевая задача — создание виртуальных машин, хранилищ и сетей и управление ими в условиях импортозамещения. Система поддерживает развёртывание виртуальных ЦОД и совместимость с российскими ОС (например, Astra Linux, Alt).

Допустим, у вас есть физический сервер — zVirt поможет «нарезать» его на изолированные виртуальные среды, где можно запускать разные ОС или тестировать софт без риска сломать основную систему.

Для разработчиков здесь есть несколько интересных моментов. Например, можно работать с API для автоматизации — написать скрипт для массового создания виртуальных машин под нагрузочное тестирование.

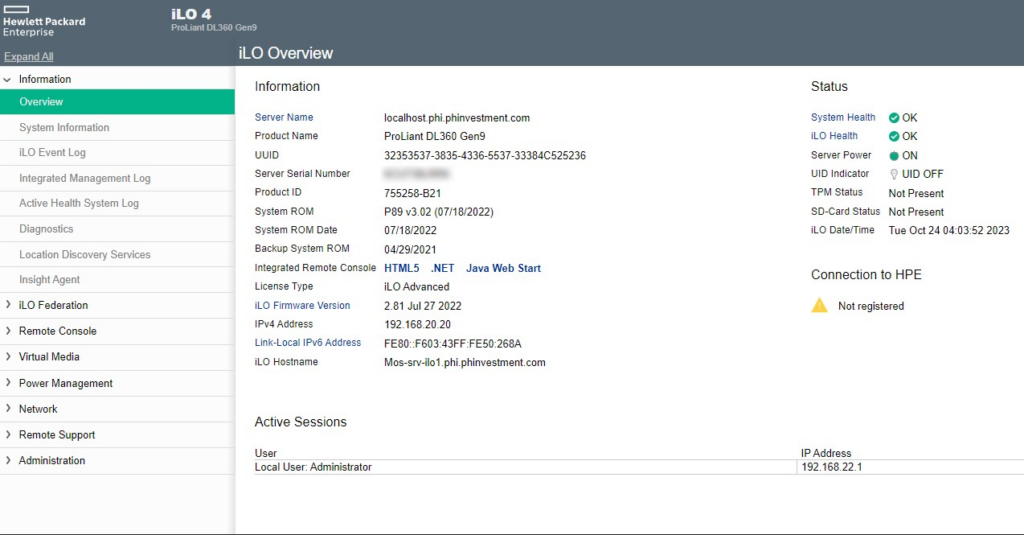

iLO-интерфейс

iLO (Integrated Lights-Out) — это технология удалённого управления серверами HP (сейчас Hewlett Packard Enterprise), которая позволяет администрировать железо, даже когда сервер выключен или завис. Представьте, что вам нужно проверить, почему упал сервер в другом городе, — вместо того чтобы ехать в дата-центр или просить кого-то на месте, вы подключаетесь к iLO через браузер и получаете полный контроль: смотрите логи, перезагружаете систему или даже устанавливаете ОС.

Работает это благодаря отдельному чипу на материнской плате сервера, у которого есть свой процессор, память и сетевой интерфейс. Даже если основной процессор сервера перегрелся и завис, iLO продолжает работать. Через него можно посмотреть температуру процессоров в реальном времени, включить удалённый KVM (чтобы видеть экран BIOS, как будто вы сидите перед сервером) или загрузить образ восстановления.

Для разработчиков iLO интересен API и возможностью автоматизации. Допустим, вы пишете скрипт для мониторинга парка серверов — через iLO можно собирать данные о состоянии железа (ошибки RAM, состояние дисков) без агентов внутри ОС. Правда, есть нюансы: нужно настраивать безопасный доступ (по умолчанию iLO использует устаревшие протоколы вроде SSLv3), а лицензия Advanced часто требует дополнительной оплаты для полного функционала.

Кластеры Proxmox

Это способ объединить несколько физических серверов в единую систему для повышения отказоустойчивости и удобства управления. Те, кто работал с виртуализацией, знают, что обычно один сервер — это одна точка отказа. Кластер решает эту проблему: если одна машина выйдет из строя, виртуальные машины автоматически переедут на другие узлы без простоев.

Proxmox VE (Virtual Environment) предоставляет инструменты для создания таких кластеров. Вы настраиваете несколько серверов с одинаковой версией Proxmox, соединяете их в кластер — и получаете единую точку управления. Теперь вы можете мигрировать виртуальные машины между узлами без остановки, распределять нагрузку и использовать общее хранилище. Например, если на одном сервере заканчиваются ресурсы, система автоматически предложит перенести часть виртуальной машины на менее загруженный узел.

Кластеризация в Proxmox интересна тем, что её можно настроить без дорогого оборудования. Всё работает на стандартном железе, а для хранения данных можно использовать Ceph — распределённую систему, которая реплицирует данные между узлами. Правда, есть свои особенности: кластер требует как минимум три узла для стабильной работы, а настройка сети (особенно для Ceph) может оказаться нетривиальной задачей.

Что сейчас происходит в аэропортах

По сообщениям телеграм-каналов, сейчас в аэропортах идут массовые отмены и переносы рейсов «Аэрофлота». Компания объясняет это сбоем в ИТ-инфраструктуре, пока других официальных сообщений от компании нет.